○取手市営自転車競走競技規則

昭和38年8月24日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選手紹介(第3条・第4条)

第3章 普通競走(第5条~第19条)

第4章 先頭固定競走(インターナショナル)(第20条~第24条)

第5章 先頭固定競走(オリジナル)(第25条~第36条)

第6章 スプリント・レース(第37条~第41条)

第7章 失格(第42条~第44条)

第8章 競走不成立(第45条)

第9章 雑則(第46条・第47条)

付則

第1章 総則

(規則の適用)

第1条 取手市が自転車競技法(昭和23年法律第209号)に基づいて施行する自転車競走(以下「競輪」という。)の方法は,同法及び自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号)並びに取手市営自転車競走実施条例(昭和38年条例第7号)及び取手市営自転車競走実施規則(昭和38年規則第1号。以下「実施規則」という。)によるほか,この規則に定めるところによる。

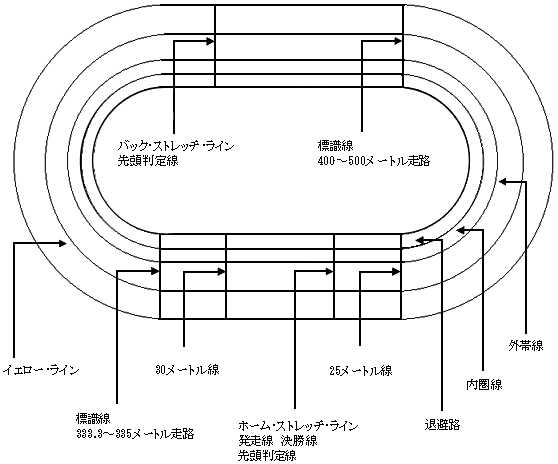

(競走路)

第2条 競走は,別表に掲げる周回競走路において行う。

第2章 選手紹介

(選手紹介の方法)

第3条 競走に出走する選手は,出場準備を完了して,出走予定時刻の40分前に所定の場所に集合し,審判委員の指示に従い,選手番号順に自転車に乗って競走路に入り,競走路を周回しなければならない。

(選手紹介から発走まで)

第4条 出走選手は,前条に定める周回が終わった後,選手管理委員の指示する場所に位置して審判委員の指示を待たなければならない。

第3章 普通競走

(発走)

第5条 出走選手は,審判委員の指示に従い,自転車に乗って,発走位置につき,号砲による発走合図を受けると同時に発走しなければならない。

2 発走位置においては,当該競走の選手番号が小さい選手が内側となるように整列するものとする。

(発走の合図)

第6条 審判委員は,発走位置についた選手に対し,呼笛により注意を喚起した後「用意」を発声し,次いで号砲により発走の合図をしなければならない。

(再発走)

第7条 審判委員は,選手の発走又は発走線から25メートル以内の地点における競走が適当でないと認めたときは,号砲,打鐘その他の合図により競走の進行を中止させ,選手を発走位置に戻らせ,改めて発走させなければならない。

2 前項の規定による再発走は,選手の責めに帰することができない場合を除き,2回を超えてはならない。

(競走からの除外)

第8条 審判委員は,再度不正な発走を行い,又は指示に従わない選手を,その回の競走から除外することができる。

(周回の通告)

第9条 審判委員は,競走中の選手に対し,毎周決勝までの残余の周回数を,周回告知板で通告し,競走中の選手の先頭の選手(以下「先頭走者」という。)が最終周回の前回のバック・ストレッチ・ラインに到達したとき,打鐘によって最終周回を通告する。

(敢闘の義務)

第10条 選手は,暴走,過度のけん制等をしてはならず,勝利を得る意志をもって,全力を尽くして競走しなければならない。

(過失走行の禁止)

第10条の2 選手は,過失走行により走行の安全に支障を及ぼすことがないよう,細心の注意を払って競走しなければならない。

(競走の方向)

第11条 競走の方向は,選手の左手が内側になるようにして行う。

(内側差込み等の禁止)

第12条 選手は,外帯線の内側を前走する選手に対し,内側への差込み及び内側からの追抜きを行ってはならない。

(外帯線内進入の禁止)

第12条の2 選手は,内圏線と外帯線の間を走行する選手と並走する場合は,外帯線の内側に入り,又は他の選手を外帯線の内側に入らせてはならない。

(押圧等の禁止)

第13条 選手は,身体又は自転車の全部若しくは一部を用いる方法によって,他の選手を押圧し,若しくは押し上げ,又は他の選手と押し合いを行ってはならない。

2 選手は,斜行又は蛇行して,他の選手の競走を妨害し,又は自らの走行の安全に支障を及ぼしてはならない。

3 選手は,先行して並走する選手との間に走行の安全に必要な相当の間隔を保持できる場合でなければ,その間に差し込み,又はその間を通って追い抜いてはならない。

(内圏線踏切りの禁止)

第14条 選手は,内圏線の内側に入って走行してはならない。

(イエロー・ライン踏切りの禁止)

第14条の2 先頭走者は,最終周回前々回のバック・ストレッチ・ラインから最終周回バック・ストレッチ・ラインの間において,イエロー・ラインの外側を走行してはならない。

(競走中の援助の禁止)

第15条 選手は,競走中,いかなる方法によっても,他の選手に助力を与え,若しくは他の選手から助力を受け,又はペースメーカーとなってはならない。

(競走不能による退避の義務)

第16条 選手は,競走中,パンクその他自転車の重大な故障により,又は落車等によって身体に骨折その他重傷を負い競走の継続が不可能になったときは,他の選手を妨害することなく,直ちに内圏線の内側の所定の場所に退避しなければならない。

(競走の完了)

第17条 選手は,前条に規定する場合を除き,競走中いかなる事故があっても,他人の援助を受けることなく,落車した場合は直ちに乗車し,常に乗車したまま競走を継続しなければならない。ただし,決勝線に到達する前方30メートル以内において乗車して競走を継続することが不可能となり,又は不利となったときは,他人の援助を受けることなく,自転車を携え,えい行し,又は転がして競走を完了することができる。

2 決勝線に到達する前方30メートル以内における落車により選手と自転車が離れて決勝線に到達した場合は,前項の規定にかかわらず,選手又は自転車のうちいずれか後着した方が決勝線に到達したときをもって競走の完了とする。

(着順の決定)

第18条 選手の着順は,決勝線に到達した順位によって決定する。

(同着)

第19条 競走において2人以上の選手が同時に決勝線に到達したときは,これを同着とする。

第4章 先頭固定競走(インターナショナル)

(定義)

第20条 先頭固定競走(インターナショナル)は,先頭誘導選手(以下「先頭員」という。)を助走させた後に競走選手(先頭員以外の出走選手をいう。以下同じ。)を発走させ,先頭員に競走選手を第23条に規定する区間まで誘導させる競走とする。

(先頭員の助走開始)

第21条 先頭員は,発走線から自転車の前輪前端までの距離が100メートル以上後方の位置(以下「助走開始位置」という。)につき,審判委員の指示に従い,助走を開始しなければならない。

(発走の合図)

第22条 審判委員は,発走位置についた選手に対し,呼笛により注意を喚起した後「用意」を発声し,次いで先頭員が発走線に到達すると同時に号砲により発走の合図をしなければならない。

(誘導の方法)

第23条 先頭員は,最終周回前回の第2角から第3角までのバック・ストレッチの間(以下「退避区間」という。)に到達するまで,原則として外帯線と内圏線の間を走行して,審判委員があらかじめ指示する走行方法により,競走選手を誘導しなければならない。ただし,誘導中に落車し,又は身体若しくは自転車の故障その他のやむを得ない理由により誘導することができなくなったときは,誘導を中止しなければならない。

(準用)

第24条 第5条,第7条から第19条まで,第26条,第28条から第30条まで,第32条から第34条まで,第36条第2項第2号及び同条第3項の規定並びに第10条から第17条まで及び第32条の規定に係る第42条の規定は,先頭固定競走(インターナショナル)に準用する。この場合において,第29条中「第27条第1項」とあるのは「第23条」と,「標識線」とあるのは「退避区間」と,「前条」とあるのは「第24条において準用する第28条」と,第33条中「第27条第1項」とあるのは「第23条」と,「第28条」とあるのは「第24条において準用する第28条」と,第36条第2項中「それぞれの発走位置」とあるのは「発走位置及び助走開始位置」と,「改めて発走」とあるのは「改めて先頭員を助走させた後に競走選手を発走」と,同条第3項中「前項」とあるのは「第24条において準用する第36条第2項第2号」と読み替えるものとする。

第5章 先頭固定競走(オリジナル)

(定義)

第25条 先頭固定競走(オリジナル)は,先頭員を競走選手と同時に発走させ,先頭員に競走選手を第27条第1項に規定する標識線まで誘導させる競走とする。

(先頭員の数)

第26条 1回の競走に出走する先頭員は,1人とする。

2 出走すべき先頭員が病気その他やむを得ない理由により出走することができなくなったときは,先頭員を変更することができる。

(誘導の方法)

第27条 先頭員は,最終周回の標識線まで,原則として外帯線と内圏線の間を走行して,審判委員があらかじめ指示する走行方法により,競走選手を誘導しなければならない。ただし,誘導中に落車し,又は身体若しくは自転車の故障その他のやむを得ない理由により誘導することができなくなったときは,誘導を中止しなければならない。

2 前項の標識線は,第2角からバック・ストレッチ直線部への入口までの間に設定する。

(退避)

第28条 審判委員は,先頭員が誘導中に次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,先頭員に対して誘導を中止し,退避するよう指示することができる。

(1) 競走選手に追い越されたとき,又は競走選手の競走を妨害し,若しくは競走選手と接触するおそれその他の競走選手の競走の安全を阻害するおそれがあると認められるとき。

(2) 誘導中に落車し,又は身体若しくは自転車の故障等のやむを得ない理由により誘導することができなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,競走選手の競走に支障を来すような状態となったとき。

第29条 先頭員は,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,速やかに退避路に入り,退避しなければならない。

(1) 第27条第1項に規定する標識線まで競走選手を誘導したとき。

(2) 第27条第1項ただし書の規定により誘導を中止したとき。

(3) 前条の規定により審判委員の退避の指示があったとき。

(不公平な誘導の禁止)

第30条 先頭員は,特定の競走選手を有利に誘導し,又は競走選手の競走を妨害してはならない。

(先頭員早期追抜きの禁止)

第31条 競走選手は,先頭員が最終周回前回に入るホーム・ストレッチ・ラインに到達するまでは,先頭員を追い抜いてはならない。

(誘導行為に対する妨害等の禁止)

第32条 競走選手は,誘導中又は退避中の先頭員に対して,妨害行為,危険性の高い行為等を行ってはならない。

(競走の継続)

第33条 先頭員が次の各号のいずれかに該当する場合は,競走選手のみでその競走を継続する。

(1) 第27条第1項ただし書の規定により誘導を中止したとき。

(2) 第28条の規定により退避したとき。

(先頭員の紹介及び入場)

第34条 第3条の規定にかかわらず,先頭員の紹介は,競走選手と別に行う。

2 先頭員の競走の際の入場は,競走選手と別に行う。

(先頭員の発走)

第35条 先頭員は,発走線から自転車の後輪の後端までの距離が8メートル以上前方になるように位置し,発走合図により競走選手と同時に発走しなければならない。

2 審判委員は,先頭員が次の各号のいずれかに該当する場合は,号砲,打鐘その他の合図により,競走を中止させ,競走選手及び先頭員をそれぞれの発走位置に戻らせ,改めて発走させなければならない。

(1) 先頭員の発走が適当でないと認めたとき。

(2) 先頭員が発走線から第1周回の第2コーナーにあるときにおいて落車し,又は身体若しくは自転車の故障を生じたこと等によって,その誘導に支障があると認めたとき。

第6章 スプリント・レース

(定義)

第37条 スプリント・レースは,最終周回のバック・ストレッチ・ラインまでの周回と,それ以後の周回とに区分し,最終周回のバック・ストレッチ・ラインに到達するまでは,自己の競走を有利にするため,徐行することができる競走とする。

(競走距離)

第38条 スプリント・レースの競走距離は,競走路3周以内において定める。

(周回の通告)

第39条 審判委員は競走中の選手に対し,毎周決勝までの残余の周回数を周回告知板で通告し,先頭走者が最終周回の前回の第4角に差し掛かったとき,打鐘によって最終周回を通告する。

(競走タイムの計時)

第40条 スプリント・レースの競走タイムは,先頭走者が最終周回のバック・ストレッチ・ラインに到達した時から,各選手について決勝線に到達するまでに要した時間を計時する。

第7章 失格

(失格)

第42条 選手が次の各号のいずれかに該当したときは,その選手は失格とする。

(1) 実施規則第53条の規定に違反したとき。

(3) 不正の競走をし,又はその協定をしたとき。

(4) 競走において周回数を誤認して競走したとき。

(失格の宣告)

第43条 失格の宣告は,審判委員がこれを行わなければならない。

2 失格となった選手は,その着順の資格を失う。

(着順の繰上げ)

第44条 失格となった選手があったときは,審判委員は,当該選手より後に決勝線に到達した選手の着順を順次に繰り上げる。

第8章 競走不成立

(競走不成立)

第45条 競走において次の各号のいずれかに該当する場合は,競走不成立とする。

(1) 決勝線に到達した選手がいなかったとき。

(2) 競走中,突風,豪雨その他の天災地変により競走の続行が不可能となったとき。

(3) 競走中,周回通告員が打鐘若しくは周回通告を誤って行ったとき,又は打鐘若しくは周回通告を行わなかったとき。

(4) 競走中,動物が走路上に現れ,出走選手の走行する進路に重大な妨害を与えたとき。

(5) 競走中,観客の投石その他の妨害により競走に重大な障害があったとき。

(6) 先頭固定競走(インターナショナル)及び先頭固定競走(オリジナル)において,先頭員が誘導すべき周回数を誤って誘導したとき,又は先頭員が競走選手の競走に重大な障害を与えたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか,選手の責めに帰することができない理由により競走に重大な支障を生じたとき。

第9章 雑則

(決勝線到達時期の判定)

第46条 選手が決勝線に到達した時期は,次に掲げる瞬間をもって判定する。

(1) 選手と自転車が一体で決勝線に到達した場合は,車輪の一端が決勝線の垂直面に到達した瞬間

(2) 第17条第1項ただし書の規定により選手が自転車に乗らずに決勝線に到達した場合は,車輪の一端が決勝線の垂直面に到達した瞬間

(3) 第17条第2項の規定により選手と自転車が離れて決勝線に到達した場合は,選手又は自転車のうちいずれか後着した方の最前部(自転車にあっては車輪の一端)が決勝線の垂直面に到達した瞬間

付則

1 この規則は,公布の日から施行する。

付則(昭和43年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和53年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和53年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(昭和54年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(昭和58年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(昭和63年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(平成3年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市営自転車競走競技規則(昭和38年規則第2号)は,平成3年8月1日を節の初日とする競輪から適用する。

付則(平成12年規則第43号)

この規則は,平成12年6月1日から施行する。

付則(平成14年規則第38号)

この規則は,平成14年10月10日から施行する。

付則(平成15年規則第47号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(平成15年規則第55号)

この規則は,平成16年1月1日から施行する。

付則(令和元年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(令和2年規則第65号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

備考

各線については塗色により以下のとおり標示する。

1 内圏線は,測定線内側27cmから30cmの間を白色で標示する。

2 外帯線は,測定線外側40cmから43cmの間を白色で標示する。

3 ホーム・ストレッチ・ラインは,測定線に対して直角に判定板から走路外縁まで3cmの幅で白色で標示する。

4 バック・ストレッチ・ラインは,ホーム・ストレッチ・ラインから測定線上において当該競走路周長の2分の1を隔てた位置に測定線に対して直角に3cmの幅で標示する。

5 発走線は,決勝線と30メートル線の間に,設定することができる。

6 30メートル線は決勝線に到達する前方30メートルの位置に設置する。

7 25メートル線は発走線から前方に25メートルの位置に設置する。

8 標識線は400メートル走路においては第2角からバック・ストレッチ直線部への入口までの間に,333.3メートル及び335メートル走路においては第4角からホーム・ストレッチ直線部への入口までの間に測定線に対して直角に標示する。500メートル走路においては第2角からバック・ストレッチ直線部への入口までの間に標示する。

9 イエロー・ラインは,内圏線の内側から3メートルの位置が線の外側となるように測定線に対して直角に3cmの幅で黄色で標示する。