○取手市妊婦のための支援給付金事業及び妊婦等包括相談支援事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第116号

(目的)

第1条 この要綱は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の12に基づき,妊娠の届出や胎児の数の届出を行った妊婦に対し,妊婦のための支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより,妊婦の産前産後の身体的・精神的・経済的負担を軽減するとともに,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に基づき,妊婦,その配偶者等に面談等を行うことにより,情報提供,相談その他の援助を行い,もって妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与するため,必要な事項を定めるものとする。

(1) 妊婦給付認定 法第10条の9第2項に規定する妊婦給付認定をいう。

(2) 1回目給付 法第10条の14第1項に基づき,妊婦給付認定を受けた妊婦に対し,妊婦給付認定後遅滞なく支給される給付金をいう。

(3) 2回目給付 法第10条の14第1項に基づき,法第10条の13第1項の規定による届出があった日以後に支給される給付金をいう。

(給付金の支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者は,令和7年4月1日以後において妊婦である者であって,第5条に規定する申請を行う時点で市内に住所を有するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,既に取手市出産・子育て応援給付金支給要綱(令和5年告示第42号)による給付金その他他の市町村において実施している給付金又はこれに準ずる金銭若しくはクーポン券の支給を受けた者は,支給対象者としない。

3 第1項の規定にかかわらず,他の市町村において1回目給付又は2回目給付の支給を受けた者は,それぞれの給付の支給対象者としない。

(給付金の額等)

第4条 給付金の額は,次に掲げるとおりとする。

(1) 1回目給付 5万円

(2) 2回目給付 法第10条の13第1項の規定により届けられた胎児の数に一を加えた数に5万円を乗じて得た額から5万円を控除して得た額

2 1回目給付及び2回目給付の支給は,一の支給対象者につきそれぞれ1回に限る。

(妊婦給付認定申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする者は,市長が別に定める申請書により,市長に申請を行い,妊婦給付認定を受けなければならない。

(1) 産科医療機関等において胎児の心拍が確認されたこと。

(2) 給付金を受ける資格を有すること。

(3) 妊婦給付認定を求めること。

(妊婦給付認定等)

第6条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,申請者に給付金の支給を受ける資格があると認めたときは,妊婦給付認定を行い,申請者に通知するものとする。

3 市長は,第1項の審査に当たって,必要に応じて,産科医療機関等に妊娠の事実又は妊娠の状況を確認すること等により,申請者に給付金の支給を受ける資格があるかの確認を行うことができる。

(妊婦給付認定のみなし取消し)

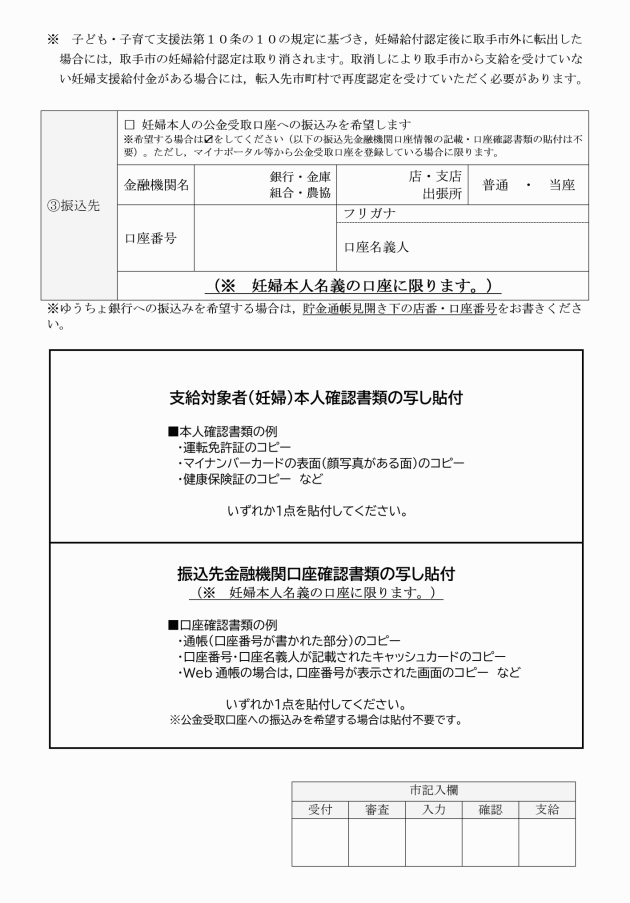

第7条 妊婦給付認定を受けた者(以下「認定者」という。)が市外に転出したときは,当該認定者に係る妊婦給付認定は,当該転出した日をもって取り消されたものとみなす。

(1回目給付支給申請)

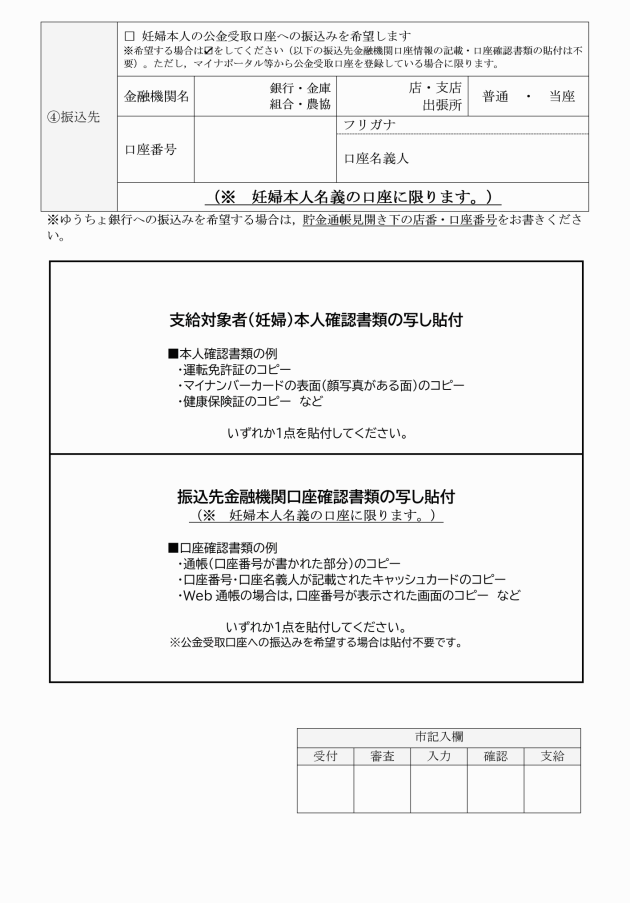

第8条 認定者は,1回目給付の支給を受けようとするときは,取手市妊婦のための支援給付金(1回目)申請書兼請求書(様式第1号)に,市長が必要と認める書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(胎児の数の届出及び2回目給付支給申請)

第9条 認定者は,出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に死産し,又は流産した場合にあっては,その日)以後に,法第10条の13第1項の規定に基づき,胎児の数を市長に届け出なければならない。

3 認定者は,2回目給付の支給を受けようとするときは,取手市妊婦のための支援給付金(2回目)申請書兼請求書兼胎児の数の届出書(様式第2号)に,市長が必要と認める書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 医師の診断書等医師が胎児の心拍を確認していることを確認できる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(給付金支給決定等)

第11条 市長は,前3条の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,給付金の支給を決定し,申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は,前項の審査に当たって,公的身分証明書の写し等を提出させ,又は提示させること等により,当該申請を行った者の本人確認を行うものとする。

(給付金の支給)

第12条 市長は,前条の規定により支給決定を行ったときは,認定者が指定する口座へ振り込む方法その他確実な方法により給付金を支給するものとする。

(支給決定の取消し及び給付金の返還)

第13条 市長は,偽りその他不正の手段により妊婦のための支援給付を受けた者があるときは,第11条の規定による支給決定を取り消し,法第10条の4第1項の規定により,その者から,その給付金の額に相当する額の全部又は一部を徴収することができる。

(報告)

第14条 市は,給付金の支給に関して必要があると認めるときは,法第10条の5の規定により,法の施行に必要な限度において,妊婦若しくはその配偶者若しくは妊婦の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し,報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ,又はその職員に質問させることができる。

(受給権の譲渡等の禁止)

第15条 給付金を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押さえることができない。

(1) 1回目給付 産科医療機関等において胎児の心拍が確認され妊娠が確定した日から起算して2年を経過した日

(2) 2回目給付 出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に死産し,又は流産した場合にあっては,その日)から起算して2年を経過した日

(妊婦等包括相談支援事業)

第17条 市長は,妊婦のための支援給付金事業と児童福祉法第6条の3第22項に規定する妊婦等包括相談支援事業(以下単に「妊婦等包括相談支援事業」という。)による援助その他の支援とを効果的に組み合わせることにより,妊娠中の身体的,精神的及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行うよう配慮するものとする。

(面談)

第18条 市が妊婦等包括相談支援事業として行う面談は,おおむね次のとおりとする。

(1) 妊婦給付認定申請時面談(第5条に規定する妊婦給付認定の申請をするときに行う面談をいう。)

(2) 出産前面談(第9条に規定する届出をするときに行う面談をいう。)

(3) 出産後面談(取手市乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)実施要綱(平成19年告示第249号)に基づく乳児家庭全戸訪問の実施とともに行う面談をいう。)

2 面談の対象者は,次に掲げる者とする。

(1) 妊婦及び出産した者

(2) 前号に掲げる者の配偶者

(3) その他市長が妊婦等包括相談支援事業による支援が必要と認める者

3 面談は,原則として対面により行うものとする。ただし,妊婦等の状況を考慮し,映像・音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話又はこれに準ずる方法により行うことができる。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか,妊婦のための支援給付金事業及び妊婦等包括相談支援事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

付則

この要綱は,令和7年4月1日から施行する。